ねぇ、ピアノの右のペダルって、いつ使えばいいの?

踏んだら音が伸びるのはわかるんだけど、濁ったり変な感じになっちゃって…。

ピアノの音色を豊かにするための大事な道具なんだよ。

でも、たしかに使い方を間違えると、音がごちゃごちゃになりがち。

独学だと、どう踏めばいいのか全然わからなくて。

・どう踏めばいいか

・どんな効果があるか

・練習のコツ

まで、わかりやすくまとめてるよ。

初心者でも安心して読める内容にしてるから、ぜひ最後まで読んでみて!

◆ 音が“伸びる”だけじゃない!ダンパーペダルで広がる音色の世界

◆ 初心者におすすめの踏み方|タイミングと練習法のコツ

◆ ダンパーペダルに関するよくある疑問【Q&Aでスッキリ解決】

こちらの記事の、ダンパー特化編です。

悩んでる人 ピアノのペダルって、なんで3つもあるの? 正直、右しか使ってないんだけど… Noritoism それ、めちゃくちゃよくある疑問。 実はそれぞれにちゃんと役割があって、使い分け[…]

ピアノの右側にあるペダル、踏むと音がふわっと伸びて響きが変わるのはわかるけれど、「いつ、どうやって使えばいいの?」と迷ったことはありませんか?

それが“ダンパーペダル”と呼ばれるもので、実はピアノの音色や表現力を大きく左右する、とても重要な存在なんです。

このページでは、初心者の方にもわかりやすいように、ダンパーペダルの仕組みや働き、踏み方の基本から、音が濁らないコツ、練習のステップまで丁寧に解説していきます。

また、「電子ピアノでも使えるの?」「他のペダルとの違いは?」といった素朴な疑問にもお答えします。

読み終わるころには、ペダルの扱いに自信が持てるはず。音に“魔法”をかける第一歩、はじめてみましょう。

ピアノのダンパーペダルって何?【仕組みと働きをやさしく解説】

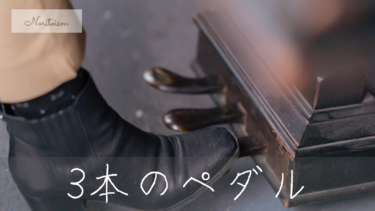

3本のペダル、それぞれの役割とは?

3本のペダル、それぞれの役割とは?

多くのピアノには、足元にペダルが3本ついています。

見た目は似ていても、それぞれ役割が異なります。

| ペダルの位置 | 名前 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 左 | ソフトペダル | 音をやわらかく、静かにする |

| 中央 | ソステヌートペダル | 一部の音だけを響かせて残す |

| 右 | ダンパーペダル | 音を長く伸ばし、豊かに響かせる |

その中でも一番よく使われるのが右の「ダンパーペダル」です。

演奏に深みを加えるために欠かせない存在で、初心者の方でも早い段階で使い始めることが多いです。

「ダンパー」とは音を止める仕組みのこと

「ダンパーペダル」という名前の由来は、「ダンパー(damper)」という部品にあります。

ダンパーは、弦の振動を止める役目をもつフェルト製のパーツで、鍵盤を弾かないときに弦に密着して音が鳴らないようにしています。

でも鍵盤を押すと、ダンパーが少しだけ持ち上がって、弦が自由に振動できるようになるんです。

そしてダンパーペダルを踏むと、このダンパー全体が一斉に持ち上がる──それが音を伸ばす仕組みの基本です。

踏むとどうなる?鍵盤との連動と音の余韻の関係

通常、鍵盤を離すとその音はすぐに止まります。

でも、ダンパーペダルを踏んでいる間は、鍵盤を離しても音が鳴り続けます。

なぜなら、ペダルによってダンパーが弦から離れたままになるため、弦が自然に振動を続けられるからです。

このとき、同じ調の他の弦も共鳴し、音全体がふくよかに響くようになります。

🔍 ポイント!

「音を伸ばす」だけでなく、「音を響かせる」のがダンパーペダルの本質。

だから、単に長くするための道具じゃないというのが実は大事なポイントです。

次の見出しでは、そんなダンパーペダルがどんな音の変化をもたらすのか?を、より具体的に解説していきます。

音が“伸びる”だけじゃない!ダンパーペダルで広がる音色の世界

ダンパーペダルというと、「音を長く伸ばすためのもの」と思われがちですが、実はそれだけではありません。

ペダルをうまく使うことで、ピアノ全体が“共鳴箱”のように響き出し、音楽に立体感が生まれます。

ここでは、そんな音色の変化や表現力の広がりに注目してみましょう。

ペダルを踏むと響きが変わる理由

ダンパーペダルを踏むと、鍵盤を弾いていない弦まで響くことがあります。

これは、ペダルを踏んだ状態ではすべてのダンパーが上がっているため、音の振動が他の弦にも伝わるからです。

つまり、1つの音が他の弦にも「共鳴」し、響きの層が厚くなるんですね。

この現象によって、ピアノはただ「音が伸びる」のではなく、ホールで鳴っているような広がりのある音色を生み出せるようになります。

共鳴・レゾナンスで豊かな音に

この“響きの連鎖”は「共鳴(レゾナンス)」と呼ばれるものです。

たとえば、ド(C)の音を弾いたとき、ドと同じ倍音を持つソやミの弦もほんの少し振動します。

そのため、ペダルを踏んでいると、一音だけでも和音のような響きが自然に生まれます。

この効果はとくに低音やアルペジオのような持続的なパッセージで感じやすく、クラシックからポップスまで幅広いジャンルで活用されています。

💡 ワンポイント豆知識

電子ピアノでも、上位モデルにはこの共鳴効果(ストリング・レゾナンス)が再現されていることがあります。

より“生ピアノに近い表現”ができるかどうかのチェックポイントにもなりますよ。

ペダルひとつで曲の印象がガラッと変わる

ダンパーペダルを使うと、同じフレーズでも印象がまったく変わります。

たとえば、ペダルなしだと乾いた感じに聞こえるメロディも、軽くペダルを入れるだけで一気にしっとりとした雰囲気に。

逆に、あえてペダルを使わないことで緊張感や切れ味を強調することも可能です。

つまりペダルは、音楽の“空気感”や“温度”を操るツールなんです。

🎵 試してみよう

いつもの練習曲で、ペダルあり/なしを交互に弾いてみましょう。

音の印象がどう変わるか、耳でしっかり感じてみることが上達への第一歩です。

このように、ダンパーペダルは“伸ばす”だけじゃなく、響きに立体感と深みを加える魔法のような存在です。

次は、そんなペダルを「どう使いこなすか?」という実践的なポイントに入っていきましょう。

初心者におすすめの踏み方|タイミングと練習法のコツ

「音を伸ばす」や「響きを広げる」だけでは、ペダルを上手に使いこなすことはできません。

ピアノの音楽的な魅力を最大限に引き出すには、“タイミング”がとても重要なんです。

ここでは、初心者の方でもすぐに実践できる基本の踏み方・ありがちな失敗・効果的な練習方法を解説します。

「踏む→離す」の基本は“音の切り替わり”がカギ

ペダルを踏むタイミングは、よく「鍵盤を押すのと同時」と言われますが、正確には少し違います。

おすすめのタイミング:

- 音を弾いた「直後」にペダルを踏む

- 新しい音に切り替える「直前」にペダルを離す

この動作を「ペダルの切り替え」と呼び、音が濁らずに自然な響きを生むコツになります。

このタイミングをつかむことで、フレーズのつながりがスムーズに聴こえるようになりますよ。

🎧 イメージしやすく言うと…

「音が変わるその瞬間」にペダルをサッと入れ替える。

手と足が“ズレる”ことを恐れず、音の流れを意識するのが大切です。

よくある失敗と濁らせないためのポイント

ダンパーペダルでよくある失敗のひとつが、「踏みっぱなしにしてしまう」ことです。

これをやってしまうと、前の音がずっと響き続けてしまい、音が濁ってしまう原因になります。

ありがちなミス:

- 手を動かすのに集中して、ペダルを切り替え忘れる

- 難しい箇所で「とりあえず踏み続けて」しまう

- ペダルを浅くしか踏んでいない(効果が中途半端)

濁らせないためには、「弾き直す前にペダルを離す」→「新しい音と同時に再び踏む」という切り替えをリズムに合わせて練習することが大切です。

📝 ポイント!

ペダルは「踏む・離す」の2動作で1セット。

片方だけが強調されてしまうと、音楽的に違和感が出やすくなります。

今日からできる!簡単なペダル練習フレーズ

ペダルの使い方に慣れるためには、まず短いフレーズで「踏み替え」の感覚をつかむのが効果的です。

おすすめ練習法:

- Cメジャーコード(ド・ミ・ソ)を両手で弾く

- 音を鳴らした直後にペダルを踏む

- 1拍おいてから、手と一緒にペダルを一瞬だけ離し、すぐ踏み直す

- 別のコード(例:F、G)に移動しながら繰り返す

このとき、「手の動きと足の動きがきちんと合っているか」「音が濁っていないか」を意識して弾いてみましょう。

🎹 さらにレベルアップ!

スローテンポのバラードやアルペジオの伴奏で、同じ練習を応用すると、ペダル操作の感覚が一気に洗練されます。

ダンパーペダルの使い方は、慣れと意識の積み重ねでどんどん上達していきます。

難しく感じるかもしれませんが、「耳で聴きながら調整する力」こそが最大の武器になるんです。

ペダルが届かないうちは、補助ペダルを使用するのもおすすめですよ。

次は、ペダルにまつわる「よくある疑問」をQ&A形式でスッキリ解決していきましょう。

ダンパーペダルに関するよくある疑問【Q&Aでスッキリ解決】

ここまで読んで、「なるほど、仕組みや使い方はわかってきたけど…」と感じている方もいるかもしれません。

このセクションでは、初心者の方がつまずきやすい3つの疑問を、Q&A形式でスッキリ解消していきます。

ペダルは常に使うべき?どんな曲で必要?

たとえば:

- クラシックのロマン派(ショパン、ドビュッシーなど)では積極的に使う場面が多い

- バロック(バッハなど)や現代的なミニマル曲では、あえて使わない方が良いことも

大切なのは「音の響き方が自然かどうか」。

無理に使うのではなく、曲調に合った響きを作るための“選択肢”として考えるのがおすすめです。

🎧 耳で判断するのがコツ

「この部分、もっと響かせたいかも?」と思ったら、軽く踏んでみる。違和感がなければ正解です。

ソフトペダルとの違いがわからない…

| ペダルの名前 | 主な効果 | 主な使用目的 |

|---|---|---|

| ダンパーペダル(右) | 音の余韻を伸ばし、共鳴を増やす | 豊かな響き、表現の深みを出すため |

| ソフトペダル(左) | 音を小さく、やわらかく変化させる | 控えめな表現、繊細なニュアンスが必要なとき |

特にアップライトピアノでは、ソフトペダル=ハンマーと弦の距離を縮めて音量を下げるだけの機能になっている場合も多いです。

グランドピアノでは構造が異なり、ハンマーの位置自体が変わることで音色そのものが柔らかく変化します。

🎵 まとめると

「右ペダルは“響き”、左ペダルは“音色の質感”に影響する」

…と覚えておくと、混乱しにくくなります。

電子ピアノでも本物のペダル効果は得られる?

特に次のような機能があるモデルは◎です:

- ハーフペダル対応:踏み込みの深さで効果が変わる

- ストリング・レゾナンス機能:共鳴効果をシミュレート

- グレード付きダンパーペダル:踏み心地や反応が生ピアノに近い

ただし、エントリーモデルでは「ON/OFFの切り替えのみ」という場合もあるため、

「本格的に表現力を高めたい」と思ったら、ペダルや本体のアップグレードを検討してもよいかもしれません。

💡 ワンポイントアドバイス

電子ピアノでも「耳で聴きながら調整する習慣」は絶対に役立ちます。

将来アコースティックピアノに触れたとき、違和感なくスムーズに移行できますよ。

ここまでで、ダンパーペダルにまつわる不安や疑問がスッキリ解消されたのではないでしょうか?

最後に、この記事の要点をまとめながら、“響きのある演奏”への一歩を一緒に振り返ってみましょう。

まとめ|ダンパーペダルを知ると、ピアノはもっと楽しくなる

ピアノ演奏に欠かせない「ダンパーペダル」について、仕組み・効果・使い方までを丁寧に解説してきました。

最後に、この記事のポイントを振り返っておきましょう。

✔ ダンパーペダルの基本を理解することで、演奏に“表情”が加わる

- ペダルを踏むと、鍵盤を離しても音が響き続ける

- 音の「余韻」や「共鳴」によって、より豊かな音楽表現が可能に

✔ 響きの変化は、ただの音の延長ではなく“音楽の空気感”をつくる要素

- 共鳴による厚みのある音色

- ペダルひとつで、同じフレーズでも印象が大きく変わる

✔ 踏み方のコツは「踏む・離す」のタイミングを意識すること

- 音の切り替わりに合わせてペダルも入れ替える

- 踏みっぱなしはNG。濁りを避ける意識が大切

✔ 電子ピアノでも、モデル次第でリアルなペダル効果が楽しめる

- ハーフペダルや共鳴シミュレーション機能があると◎

ダンパーペダルは、最初は少し難しく感じるかもしれません。

でも、音の響きや変化を「耳で感じながら」少しずつ慣れていけば、ピアノの楽しさや奥深さがぐっと広がっていきます。

演奏が“聴く人の心に届く”瞬間は、ペダルの使い方ひとつで生まれることもあります。

ぜひ、自分の音と対話しながら、響きの表現を楽しんでみてくださいね。

第8話、その他のピアノ奏法はこちらです。

悩んでる人 ピアノの奏法ってたくさんあって分からないな… 何をどんなふうに弾いたらいいか一覧があると嬉しいな。 Noritoism ピアノの奏法はルールを覚えてしまえば大丈夫! あとは繰り返し自分に刷り[…]