正直、スケールって何?ただの音階練習?

どれから始めればいいのかも全然わかんないんだけど…

“ドレミファソラシド”がスケールってことは知ってても、

“それを練習する意味”とか、“どうやって覚えるか”って

意外と誰もちゃんと教えてくれないんだよね。

なんとなくやってるけど、正直効果あるのかもよくわかってないかも…

“スケールって何か”から始まって、練習の意味、指使い、覚え方、一覧表まで、

ピアノを続けるなら知っておきたいポイントを、

初心者でもわかるようにやさしく解説するから安心して読んでみて。

◆ ピアノでよく使うスケール3種とその特徴

◆ スケール練習で得られる5つの効果とは?

◆ 初心者でも安心!スケール練習の始め方と続け方

◆ 12キー対応|メジャースケール一覧表と活用のヒント

◆ ピアノスケールに関するよくある質問(Q&A)

スケールの前に、コードの概念(度、平行調)が身についていると、より理解が深まります。

悩んでる人 コードっていっぱいあるけど、どれも同じように見えて、正直よくわかんないんだよね。 トニックとかサブドミナントとか…名前は聞いたことあるけど、違いとか使い方っているの? Noritoism うん[…]

ピアノの練習を続けていると、「スケール練習は大事!」とよく耳にしますよね。

でも実際のところ、スケールって何?どうやって練習するの?指使いは?…そんな疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ピアノ初心者の方や独学で練習している方に向けて、スケールの基礎知識から指使い、覚え方、効果的な練習方法まで、やさしく丁寧に解説していきます。

後半ではすぐ使えるスケール一覧表やQ&Aコーナーもご用意していますので、実践にも役立てていただけますよ。

「なんとなく」で終わらせず、スケールの意味をちゃんと理解して、練習をもっと効果的にしたい方はぜひ最後までご覧ください!

スケールとは?ピアノ演奏に欠かせない「音階」の基本知識

音階(スケール)とは何か?ドレミだけじゃない音楽の構造

「スケール=ドレミファソラシド」

この認識は間違いではありませんが、実は“ドレミ”だけじゃスケールの全体像は見えてきません。

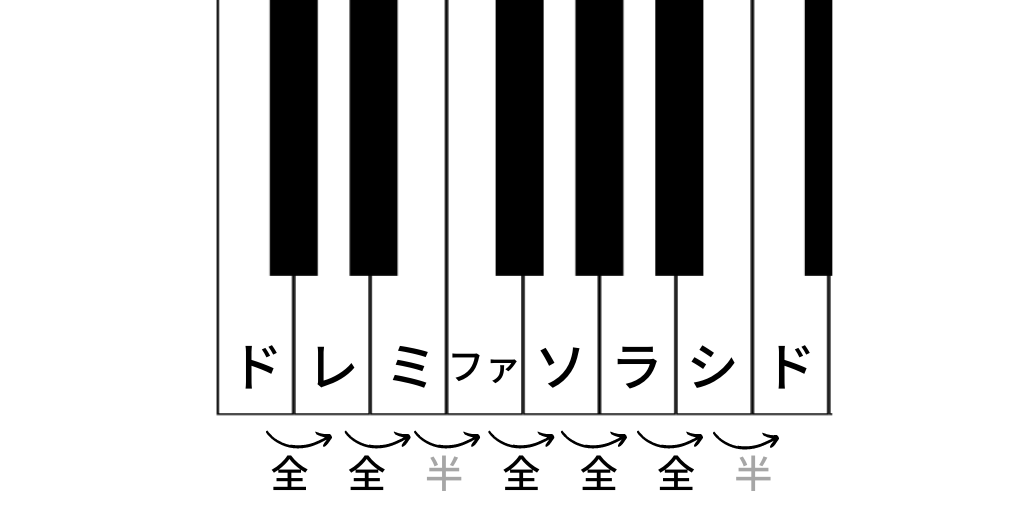

ピアノにおける最も基本的なスケールは「Cメジャースケール」で、以下の音で構成されています。

🎹 Cメジャースケールの構成音:

| 音の名前 | C | D | E | F | G | A | B | C |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ドレミ表記 | ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ド |

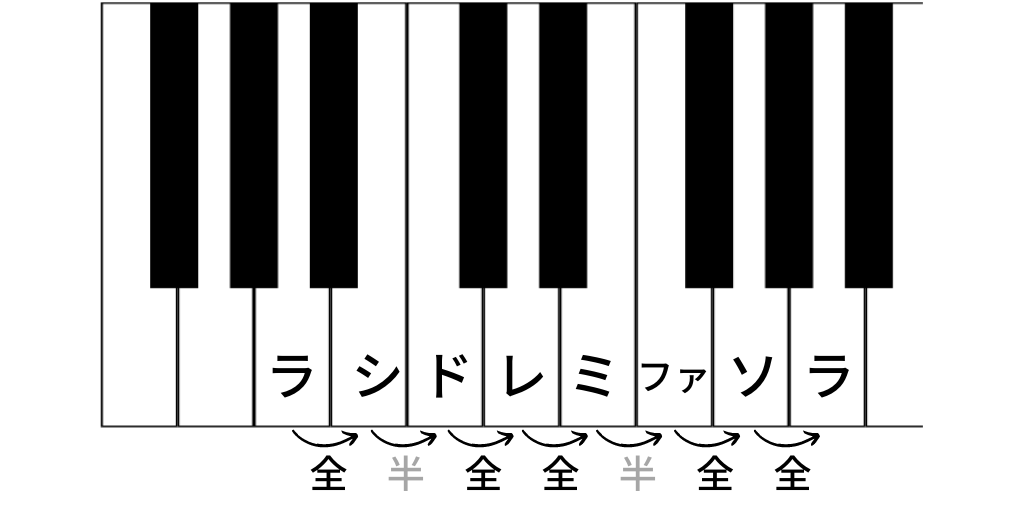

この「全音」「全音」「半音」「全音」「全音」「全音」「半音」という並び方が、メジャースケールのルールです。

つまり、単に音の名前を覚えるだけでなく、「どんな並び方なのか」を理解することがスケールを本当に理解する第一歩になります。

また、スケールには以下のような種類があります:

- メジャースケール(長音階)

- マイナースケール(短音階)

- ブルーススケールやモードスケールなど、応用的なものも

これらはすべて音の並び方の「法則」が異なっており、その違いが音楽の雰囲気や感情に大きく影響します。

スケール練習がなぜ重要?音感・テクニック・表現力に直結

スケール練習を続けると、「ただの音階練習が、実は音楽全体の土台づくりにつながっていた」ということに気づきます。

具体的には、次の3つの力が自然に育っていきます。

🎯 1. 指のコントロール力(テクニック)がつく

スケール練習では、左右の手で異なる動きを正確に行う必要があります。

正しい指使いで繰り返し練習することで、指の独立性や滑らかな動きが身につきます。

🎯 2. 音感と調性感が育つ

スケールを繰り返し弾くことで、「この調はこういう響きがするんだ」という感覚が身体に染み込みます。

これは、即興演奏や作曲にも直結する“聴く力”の基礎になります。

🎯 3. 楽譜を読むスピードが上がる

スケールのパターンに慣れていると、新しい曲の譜読みがぐっと楽になります。

調性や音程の感覚を体で覚えていると、読んで→理解して→弾くまでのプロセスが一気にスムーズになるんです。

スケールは、「地味だけど最強の練習」。

派手さはないかもしれませんが、ピアノ上達には欠かせない基礎力を確実に育ててくれます。

次のセクションでは、実際にピアノでよく使うスケールの種類や特徴をやさしく解説していきます。

「じゃあどれから覚えればいいの?」という方も、ぜひ続きを読んでみてくださいね。

ピアノでよく使うスケール3種とその特徴

ピアノ演奏でよく使われるスケールには、「メジャースケール」「マイナースケール」「その他の応用的なスケール」の大きく3つがあります。

それぞれの特徴を理解しておくと、練習の方向性や表現の幅がぐっと広がります。

メジャースケール(長音階)|基本中の基本と覚え方

メジャースケールは、明るく、はっきりとした響きが特徴のスケールで、ピアノに限らずあらゆる音楽ジャンルの基礎になります。

Cメジャースケール(ドレミファソラシド)をはじめとした全12キーに同じ法則で存在します。

🎼 メジャースケールの音程パターン:

| 音程の並び | 全音 | 全音 | 半音 | 全音 | 全音 | 全音 | 半音 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 例(C) | C → D → E → F → G → A → B → C |

この「全全半全全全半」の並びを覚えておけば、どのキーでもメジャースケールを作ることができます。

たとえばGメジャーなら「ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ#・ソ」となり、Fメジャーなら「ファ・ソ・ラ・シ♭・ド・レ・ミ・ファ」です。

明るい曲調・元気なフレーズ・安定した雰囲気を出したい時によく使われるので、まずはここから始めるのが王道です。

マイナースケール(短音階)|ナチュラル・ハーモニック・メロディックの違い

マイナースケールは、切なさや静けさ、深みのある響きが特徴。

実はマイナーには、状況に応じて使い分けられる3種類のパターンがあります。

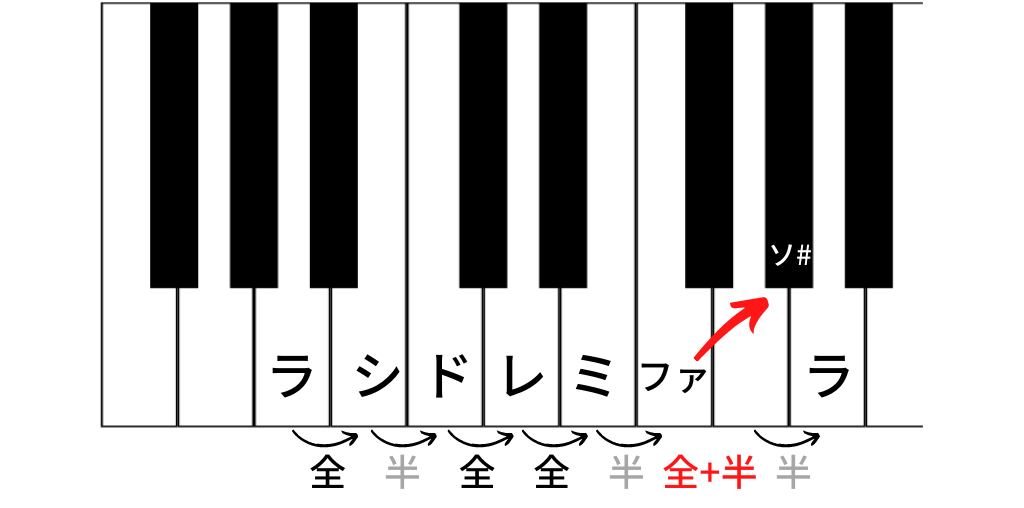

🎵 ナチュラルマイナー(自然的短音階)

メジャースケールの6番目の音から始まる形で、調性を崩さない自然な響きがします。

たとえば、Aナチュラルマイナーなら「A B C D E F G A」。

🎵 ハーモニックマイナー(和声的短音階)

7番目の音(導音)を半音上げて、クラシック的な緊張感ある響きに。

Aハーモニックマイナーなら「A B C D E F G# A」。

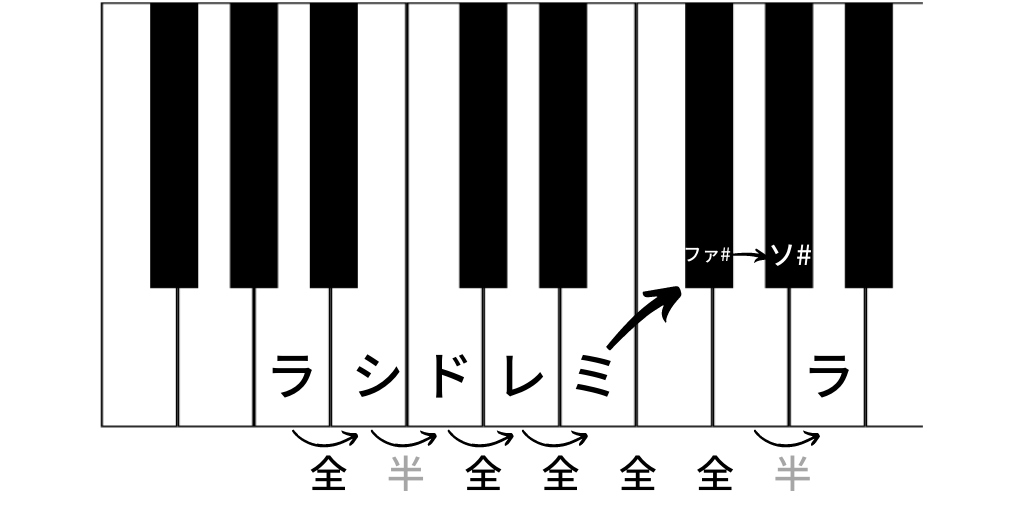

🎵 メロディックマイナー(旋律的短音階)

上行では6・7番目を上げ、下行ではナチュラルマイナーに戻すという少し複雑な構成。

ジャズや現代音楽、旋律の滑らかさを求める場面で重宝されます。

3つの中でも、まずはナチュラル → ハーモニック → メロディックの順で取り組むのがおすすめです。

「マイナー」と一言で言っても、音の表情はかなり変わるので、違いを耳で感じながら練習すると効果的ですよ。

そのほかのスケール|ブルースやモードを少しだけ紹介

メジャー・マイナーに慣れてきたら、少しずつ応用スケールにも触れてみましょう。

これらは、ジャズやロック、即興演奏などでの「色付け」や「スパイス」になります。

🎷 ブルーススケール

ブルース感・グルーヴ感を出すには欠かせないスケール。

Cブルーススケールの場合:

C – Eb – F – Gb – G – Bb – C

メジャーやマイナーとは異なる“渋さ”や“哀愁”を感じる独特の響きが魅力です。

🎵 モードスケール(教会旋法)

ドリアン・リディアン・ミクソリディアンなど、7種のモードスケールがあります。

少し理論寄りですが、即興演奏や映画音楽、BGM制作にも応用が効くので、音楽を深く掘り下げたい方にはおすすめ。

もちろんこれらは最初から全部覚える必要はありません。

ただ、「音の選び方ひとつで雰囲気がガラッと変わる」ということを体感できる貴重な練習材料です。

🌱 まとめ:最初に覚えるべきは「メジャー」と「ナチュラルマイナー」

この2つをベースに、他のスケールは“味付け”として徐々に取り入れていくと無理なく広がっていきます。

次は、スケールを練習することで実際にどんな効果が得られるのか、具体的なメリットを解説していきます。

ただの指慣らしと思っていたスケール練習が、演奏力全体にどう影響するのか、気になる方はぜひ続きをどうぞ!

スケール練習で得られる5つの効果とは?

「スケール練習って、地味で退屈」

そう感じてしまう方も多いかもしれません。

でも実は、スケールをコツコツ続けるだけで、演奏に必要なスキルが自然に育っていくのです。

ここでは、スケール練習を継続することで得られる5つの具体的な効果をご紹介します。

1. 指の独立性が高まり、テクニックの基礎が鍛えられる

スケール練習では、規則的かつ素早い動きで鍵盤を移動する必要があります。

このとき、どの指も均等にコントロールすることが求められるため、自然と指の独立性・柔軟性が養われていきます。

さらに、指またぎや指くぐりなど、ピアノ特有の動きにも慣れることができ、後々の難曲でも「指がもつれる」ことが少なくなっていきます。

2. 音感・調性感が身につき、即興や耳コピにも強くなる

毎日いろいろなスケールを弾いていると、自然と「この音とこの音の間隔はこれくらい」という相対音感が身についていきます。

また、「この調のときはこの響き」という調性感も身体に染み込んでいくため、移調・即興・耳コピといった実践力にも直結します。

頭で覚えるのではなく、耳と指で覚える。

これがスケール練習の隠れた大きなメリットです。

3. 譜読みのスピードが上がる

初見の譜面を前にしたとき、スケールに慣れていない人は「1音1音」読もうとします。

でも、スケール練習をしていると「この音の流れ、Gメジャーのパターンだな」と音のまとまりで認識できるようになります。

これにより、譜読みスピードが格段に上がり、演奏ミスも減るようになります。

いわば、スケールを知っている=音楽の“語彙力”がある、ということです。

4. 音の粒がそろい、美しい演奏につながる

スケールは、音を均等に並べる訓練にもなります。

強弱・音の長さ・タッチの質を意識しながら練習することで、「音の粒をそろえる力」=プロのような安定感ある演奏が身についていきます。

とくに録音や本番で「なんとなくバラついて聴こえる…」と感じる方には、スケール練習が効果的な処方箋になります。

5. メンタル面の安定と集中力UPにつながる

意外かもしれませんが、スケール練習には“心を整える力”もあります。

毎日同じ流れを繰り返すことで、ピアノに向かうリズムができ、集中力やマインドフルネス的な効果を感じる人も少なくありません。

日々のウォームアップとしてスケールを取り入れることで、練習全体の質が上がるだけでなく、本番前のメンタル安定にも効果的です。

🌟 まとめ:スケール練習は“音楽の筋トレ”

音感、テクニック、表現力、読譜力、集中力…

派手ではないけれど、ピアノに必要な力をバランスよく底上げしてくれるのがスケール練習です。

次は「じゃあ、どうやって練習すればいいの?」という疑問にお答えする章へと進みます。

初心者でも無理なく始められる、効果的なスケール練習のコツとステップをご紹介していきます!

初心者でも安心!スケール練習の始め方と続け方

スケールの重要性はわかっても、「何から始めればいいの?」「毎日どのくらいやればいいの?」という不安はつきものです。

ここでは、ピアノ初心者の方でも無理なくスケール練習を始められるステップをご紹介します。

まずはCメジャーから!基本の指使いをマスターしよう

最初に取り組むべきスケールは、白鍵だけで構成された「Cメジャースケール」。

音名で言えば「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」です。

🔸 右手の指使い(上行)

1(親指)→ 2 → 3 → 1(親指くぐり)→ 2 → 3 → 4 → 5(小指)

🔸 左手の指使い(上行)

5(小指)→ 4 → 3 → 2 → 1(親指)→ 3(中指またぎ)→ 2 → 1(親指)

ここでのポイントは、「親指くぐり」と「中指またぎ」。

これに慣れることで、他のスケールにもスムーズに応用できるようになります。

最初はゆっくりでOK。片手ずつ、4分音符で均等に弾くことから始めましょう。

慣れてきたら次に進むおすすめの調(G・F・Dなど)

Cメジャーに慣れたら、少しずつ他の調にもチャレンジしていきましょう。

ここでのおすすめは、鍵盤上の違いがはっきり感じられる3つの調です。

| 調 | 特徴 | 覚えるべきポイント |

|---|---|---|

| Gメジャー | ♯1つ(F♯) | ファは常に♯になる |

| Fメジャー | ♭1つ(B♭) | シは常に♭になる |

| Dメジャー | ♯2つ(F♯, C♯) | ファとドが♯になる |

特にGメジャーやFメジャーは白鍵中心で、黒鍵が1つだけ加わるため、違いを意識しやすく、練習にも最適です。

この段階では「調号の意識」と「黒鍵の感覚」に慣れることが目標です。

つまずきやすいポイントとその乗り越え方

スケール練習で多くの方がつまずくのは、以下のような場面です。

⚠️ 指使いが混乱する

→ 片手ずつ、ゆっくり弾くことから始める

手が慣れるまでは、あえて毎回指番号を声に出すのもおすすめです。

⚠️ 黒鍵を弾くタイミングで迷う

→ まずは「この調ではこの音が♯(または♭)」と口に出して確認する習慣を。

調号は“知識”より“体感”で覚えた方がミスが減ります。

⚠️ 毎日やるのが面倒・続かない

→ 1日5分・1スケールだけでもOK。

「朝の指慣らし」「練習の導入」に組み込むだけでも大きな違いが生まれます。

むしろ、毎日10分やるより、毎日1分でも“継続”する方が効果が高いんです。

🎵 練習ルーティン例(毎朝5分)

- Cメジャーを片手ずつゆっくり2往復

- Gメジャーを両手で1往復

- 今日の気分で1つ好きな調を選んで1往復

※テンポは60〜70でOK。正確に、丁寧に。

スケールは「できるようになったから終わり」ではなく、“毎日ちょっとずつ積み重ねていくもの”です。

焦らず、自分のペースで継続していきましょう。

次は、よりスムーズにスケール練習を進めるための「12キーの一覧表」や、「毎日の練習に取り入れる方法」をご紹介していきます。

見やすく整理された表があると、練習の効率もぐっとアップしますよ!

12キー対応|メジャースケール一覧表と活用のヒント

ピアノのスケール練習は、「Cメジャーだけで満足」ではもったいない!

すべてのキーに慣れておくと、譜読み・移調・アレンジ・即興演奏の柔軟性が格段に高まります。

とはいえ、いきなり12キーすべてを覚えるのは大変。

そこで、すぐ使えて練習にも活かせるメジャースケールの早見表を用意しました。

すぐ使える!全12キーのスケール早見表

以下は「メジャースケールの構成音一覧表」です。

各スケールの音名に加えて、調号(♯や♭)も併記しています。

| キー | スケール構成音 | 調号 |

|---|---|---|

| Cメジャー | C D E F G A B | なし |

| Gメジャー | G A B C D E F♯ | ♯1(F♯) |

| Dメジャー | D E F♯ G A B C♯ | ♯2(F♯, C♯) |

| Aメジャー | A B C♯ D E F♯ G♯ | ♯3(F♯, C♯, G♯) |

| Eメジャー | E F♯ G♯ A B C♯ D♯ | ♯4(F♯, C♯, G♯, D♯) |

| Bメジャー | B C♯ D♯ E F♯ G♯ A♯ | ♯5(F♯, C♯, G♯, D♯, A♯) |

| F♯メジャー | F♯ G♯ A♯ B C♯ D♯ E♯ | ♯6(F♯, C♯, G♯, D♯, A♯, E♯) |

| C♯メジャー | C♯ D♯ E♯ F♯ G♯ A♯ B♯ | ♯7(全部♯) |

| Fメジャー | F G A B♭ C D E | ♭1(B♭) |

| B♭メジャー | B♭ C D E♭ F G A | ♭2(B♭, E♭) |

| E♭メジャー | E♭ F G A♭ B♭ C D | ♭3(B♭, E♭, A♭) |

| A♭メジャー | A♭ B♭ C D♭ E♭ F G | ♭4(B♭, E♭, A♭, D♭) |

📌 使い方のポイント:

「今日の練習キーを一覧表から1つ選ぶ」だけでも、調性に対する理解がグンと深まります。

また、コードの学習や移調練習にも非常に役立つので、プリントアウトしてピアノ横に貼っておくのもおすすめです。

1日5分でできるスケール練習ルーティン

「全12キーを練習するのは大変そう…」という方も、短時間×シンプルなルーティンなら無理なく継続できます。

🌱 おすすめ練習メニュー(所要時間:約5分)

| ステップ | 内容 | 目安時間 |

|---|---|---|

| 1 | Cメジャーを両手でゆっくり1往復 | 1分 |

| 2 | 今日のキー(例:Gメジャー)を片手ずつ練習 | 2分 |

| 3 | 同じキーで両手ユニゾン練習 | 2分 |

🔄 「今日のキー」は曜日で固定すると習慣化しやすい!

例)月:C / 火:G / 水:D / 木:A / 金:E / 土:B or ♭系 / 日:好きなキー

🎵 コツは、“速さよりも正確さ”

スムーズな指使い・音の粒の均一さを意識して、まずはテンポ60〜70でゆっくり始めましょう。

慣れてきたら、2オクターブ・スタッカート・リズム練習などに発展してOKです。

このように、少しずつ12キーに触れるだけでも確実に「音感」と「鍵盤感覚」が育っていきます。

「できるキー」から「慣れているキー」、そして「自由に使えるキー」へ。

スケール練習を習慣化することで、ピアノの世界はもっと自由で楽しくなっていきます。

次は、ピアノスケールに関するよくある質問(Q&A)コーナーをご紹介します。

初心者なら誰もが一度はつまずく疑問に、音楽家目線でわかりやすくお答えしていきます!

ピアノスケールに関するよくある質問(Q&A)

スケールの練習を続けていると、誰しも一度は「これって意味ある?」「なんでこんなに多いの?」と疑問を感じるもの。

ここでは、ピアノ初心者や独学の方が特に抱きやすいリアルな質問とその答えをQ&A形式でまとめました。

全部のスケールを覚える必要はありますか?

確かに、全12キーのスケールを自由に弾けるようになると、演奏・即興・作曲などでの対応力は格段に上がります。

ただし、それは長い目で見て少しずつ習得していけば良いことです。

初心者におすすめの習得順:

- Cメジャー(白鍵のみ)

- G / F / D(♯・♭1〜2個)

- B♭ / A / E など、調号が増えていく順に少しずつ

🎯 ポイントは、「覚える順番」ではなく「弾くことで慣れる」こと。

実際、覚えようとするより、“毎日ちょっとずつ手を動かす”方がずっと身につきます。

子どもや初心者でもできる練習法は?

以下のようなやり方なら、年齢や経験を問わず楽しみながら続けられます。

初心者・子ども向けの練習法の工夫:

- 片手だけでOK! 両手にこだわらなくて大丈夫です

- テンポはゆっくりでOK! メトロノーム60で十分

- 今日は「ドレミ」だけ など、1スケールを分割して練習

- 色分けシールなどで黒鍵を視覚的にサポートするのも◎

また、「スケールをゲーム感覚にする」とモチベーションも上がります。

- 例:「今日はGメジャーに挑戦!」→ 弾けたらシール1枚

- 例:「曜日ごとにスケールを変える」→ 飽きずに続けられる

💡 小さな成功体験の積み重ねが、“ピアノを好きになる力”になります。

モチベーションが下がったときの対処法は?

スケール練習は特に単調に感じやすいので、工夫なしだと飽きやすいのも事実です。

気持ちが切れそうな時の対策:

- お気に入りの曲のキーでスケールを弾いてみる

→ 実用性が見えてやる気アップ - 録音して、昨日の自分と比べる

→ 小さな成長に気づける - 日によって練習方法を変える(スタッカート・逆行・ランダム順など)

→ マンネリ脱却

さらに、「練習を誰かに聞いてもらう」「SNSで習慣をシェアする」といった“誰かとのつながり”を持つこともモチベ維持に効果的です。

🎵 気分が乗らない日は「触れるだけ」でOK。

完璧を求めず、ピアノと関わり続けることが何より大切です。

次の章では、ここまでの内容をまとめつつ、スケール練習がピアノ演奏の基盤になる理由を改めて整理していきます。

学んだことを振り返りながら、自分なりのステップを見つけていきましょう。

まとめ|スケール練習でピアノの土台をつくろう

スケールは地味な練習に思えるかもしれませんが、実はピアノ演奏に必要な「すべての力」を支える基盤です。

この記事では、スケールの基礎知識から練習法、12キー対応の実践的な使い方まで、初心者でも迷わず取り組めるように解説してきました。

ここでもう一度、要点を振り返っておきましょう。

- スケールとは?

→ 音が一定のルールで並んだ「音階」のこと。ドレミだけじゃなく、調性ごとの構造を理解するのが大切。 - よく使うスケール3種

→ メジャースケール(明るく基本)/マイナースケール(3種類あって表情豊か)/ブルースやモード(応用) - スケール練習の5つの効果

→

1. 指の独立性が高まる

2. 音感・調性感が育つ

3. 譜読み力が上がる

4. 音の粒がそろい演奏が整う

5. 集中力やメンタル安定にも効果 - 初心者でも安心の始め方

→ Cメジャーから始めて、徐々にG・F・Dへ。片手・ゆっくり・短時間でもOK。 - 12キーの一覧表で効率的に学ぶ

→ 毎日1キーだけ選んで練習すれば、少しずつ全部のキーに慣れていける。 - Q&Aでよくある疑問を解決

→ 全部覚えなくてもOK。楽しめる方法で、少しずつ慣れていくことが大切。

スケール練習は、「ピアノの基礎体力づくり」そのもの。

毎日少しずつでも継続していけば、確実に音楽力が育ちます。

「ただの音階」ではなく、自分の音を磨く時間として、ぜひ今日から取り入れてみてください。

あなたのピアノが、もっと自由に、もっと豊かに響いていきますように。

第8話、その他のピアノ奏法はこちらです。

悩んでる人 ピアノの奏法ってたくさんあって分からないな… 何をどんなふうに弾いたらいいか一覧があると嬉しいな。 Noritoism ピアノの奏法はルールを覚えてしまえば大丈夫! あとは繰り返し自分に刷り[…]

この記事を書いた人|Noritoism 伊藤 貴雅

ピアニスト・作曲家として活動しながら、「音楽で生きる道をひらく」をテーマに、

ブログ・BGM制作・収益化の実践情報を発信中。

▶︎ 筆者プロフィールはこちら