ピアノのペダルって、なんで3つもあるの?

正直、右しか使ってないんだけど…

実はそれぞれにちゃんと役割があって、使い分けると演奏がガラッと変わるんだよ。

右ペダルはなんとなく分かるけど、他の2つって使う意味ある?

使い方を知ってるだけで、音の表現が何倍にも広がる。

特に中級者以上の演奏には欠かせない存在!

まずは“どのペダルが何をするのか”を知るところから始めれば大丈夫。

今日はその基本から、音が変わるペダルの踏み方まで全部まとめて教えるね

◆ 音色がガラッと変わる!ペダルによる効果の違いとは?

◆ 初心者がやりがちなペダルの間違いと正しい使い方

◆ ピアノがもっと楽しくなる!ペダル練習の始め方

◆ よくある疑問を解決!ピアノペダルQ&A

ピアノの下に並んでいる3本のペダル。

「右はよく使うけど、真ん中と左って何のためにあるの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は、それぞれのペダルにははっきりとした役割があり、正しく使い分けることで演奏の表現力がぐんとアップします。

でも、初心者のうちは「全部使いこなさなきゃ」と思う必要はありません。

まずはそれぞれの特徴を知るところからでOK。

本記事では、3つのペダルの違い・使い分けのコツ・よくある疑問までをまるっと解説していきます。

「音がにごる」「タイミングが難しい」といったつまずきポイントや、初心者向けの練習方法も丁寧にご紹介。

ペダルに苦手意識がある方も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

ピアノのペダルはなぜ3つある?まずは役割を知ろう

ピアノの下に並んだ3つのペダル、実際に「全部使ってるよ!」という人は意外と少ないかもしれません。

特に初心者の方は「とりあえず右だけ…」というケースが多いと思いますが、それもまったく問題ありません。

でも、それぞれのペダルにはしっかりと意味があって、知っているだけで“音楽の幅”が広がるのも事実です。

ここでは、3つのペダルそれぞれの役割をわかりやすく紹介します。

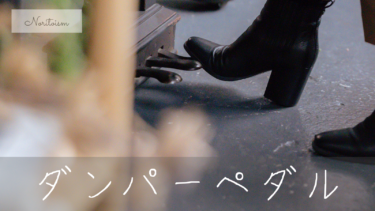

ダンパーペダル(右)|響きをコントロールする基本機能

いちばん右側にあるのが、ダンパーペダル(またはサスティンペダル)です。

これは最も使用頻度が高く、初心者でも早い段階から使えるペダルです。

どんな効果があるの?

ペダルを踏むと、ピアノの弦に触れていた「ダンパー(消音装置)」が一斉に持ち上がり、鍵盤を離しても音が伸び続けます。

これにより、音がふわっと広がり、響きが豊かになるのが特徴です。

たとえば、下のようなイメージです:

| 演奏 | 音の印象 |

|---|---|

| ペダルなし | ポンッと鳴ってすぐ止まる。乾いた印象。 |

| ペダルあり | 余韻が残り、空間に響くような感覚。 |

「音をつなげたい」「余韻を出したい」ときに欠かせない存在で、クラシック・ポップス・ジャズなどジャンル問わず幅広く使われています。

ダンパーペダルについてはこちらで解説しています。

悩んでる人 ねぇ、ピアノの右のペダルって、いつ使えばいいの? 踏んだら音が伸びるのはわかるんだけど、濁ったり変な感じになっちゃって…。 Noritoism ああ、それね。右のペダルは「ダン[…]

ソステヌートペダル(中央)|特定の音だけ残す特殊効果

中央のペダルは、ソステヌートペダルと呼ばれるもの。

ただし、このペダルはグランドピアノの一部にしか搭載されていないことも多く、電子ピアノでは別の機能になっていることもあります。

どんな効果があるの?

このペダルは、ペダルを踏んだ時点で押さえている鍵盤の音だけを持続させ、それ以降の音には影響を与えないという特殊な働きをします。

つまり「特定の音だけ残して、他は止めたい」といった高度な演奏表現に使われます。

クラシックの一部作品や現代曲などで登場することが多いですが、使い方はかなり限定的です。

そのため、初心者のうちは無理に使おうとせず、「そんな機能があるんだな」と知識として持っておくだけで十分です。

ソフトペダル(左)|音色を柔らかくする表現のツール

左側にあるのが、ソフトペダル(別名:ウナ・コルダペダル)です。

その名の通り、音をやわらかく・控えめにする効果があります。

どんな効果があるの?

グランドピアノの場合、ペダルを踏むことでアクション全体が横にずれ、弦1〜2本だけをハンマーが打つようになります(通常は3本)。

これにより、音のボリュームが下がり、より繊細で優しい響きになります。

アップライトピアノでは構造が異なり、ハンマーと弦の距離が近くなることで打撃力が弱まり、音量が下がる仕組みです。

「ここは静かに聴かせたいな」という場面や、ニュアンスを出したい演奏で大活躍します。

| ペダル | 位置 | 効果 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ダンパーペダル | 右 | 音を伸ばす・響きを残す | 最も使用頻度が高い |

| ソステヌートペダル | 中央 | 特定の音だけ響かせる | 一部ピアノのみ搭載・使用は限定的 |

| ソフトペダル | 左 | 音量を抑える・音色を柔らかく | 繊細な表現に適している |

まずは「違いを知る」ことが、ペダル使い上達の第一歩です。

次章では、それぞれのペダルを使い分けるとどう音が変わるのか、実例を交えてご紹介します!

音色がガラッと変わる!ペダルによる効果の違いとは?

ペダルを踏むと音が変わる――それは何となくわかっていても、「どこがどう変わってるの?」と聞かれると、はっきり説明できない人も多いかもしれません。

でも実は、ペダルによる音の変化はとても多彩で繊細。

ここでは「耳で感じる違い」をイメージしながら、それぞれのペダルがどんな風に音色を変えてくれるのかを見ていきましょう。

サスティン・共鳴・減衰|音の変化を「耳」で感じよう

ピアノの音は、鍵盤を離すとすぐに止まる――これが基本です。

でも、ペダルを使うことでその音に「余韻」や「響き」が加わり、感情が乗るような音色に変化します。

それぞれの効果をざっくり解説すると…

| 用語 | 意味 | 聴こえ方 |

|---|---|---|

| サスティン | 音を伸ばす | 音がなめらかにつながる印象 |

| 共鳴 | 他の弦が共振して響きが広がる | 幻想的・空間的な音の広がり |

| 減衰 | 音が徐々に小さくなる | 残響の余韻として耳に残る感覚 |

たとえば右ペダルを使うと、「一つの音だけが鳴っている」のではなく、空間全体に音が溶けていくような感覚になります。

逆に、ペダルなしの音はカラッとしていて、輪郭のはっきりした「素朴な音」。

この対比を理解するだけでも、ペダルの重要性がぐっと伝わるはずです。

曲の雰囲気を決める“ペダル使い”の魔法

音の長さや響きが変わると、演奏全体の印象までもが大きく変わります。

つまり、ペダルの使い方次第で「同じメロディでも別の表情」に仕上げられるということ。

例えばこんなシーンで違いが出ます:

| シーン | ペダルあり | ペダルなし |

|---|---|---|

| ロマンチックなバラード | 音がつながり、柔らかく包み込む雰囲気 | ひとつひとつの音が孤立して聴こえる |

| 緊張感のある現代曲 | 意図的に使わないことで鋭い音が強調される | すべてが響いて緊張感が薄れる可能性も |

| 小さな空間での演奏 | ソフトペダルで音量を抑え、耳にやさしい印象に | 音が強く響いてしまいがち |

また、「踏む・離す」タイミングを少し変えるだけで、印象は大きく変わります。

これこそが“ペダルの魔法”といえるポイントです。

ペダルは、単なる「音を伸ばす装置」ではありません。

曲の情景や感情を“音で描く”ための、とても重要な道具なんです。

次章では、そんなペダルを「どう踏むか」でどんな違いが出るのか、具体的な踏み方のコツを詳しく解説していきます。

初心者がやりがちなペダルの間違いと正しい使い方

ペダルの効果や役割を理解しても、「実際にどう踏めばいいのか」が分からないと、演奏にはなかなか活かせません。

特に初心者のうちは、ペダルの踏み方やタイミングのミスで音がにごってしまったり、響きが不自然になったりすることもよくあります。

ここでは、よくある間違いとその解決法を具体的に解説していきます。

「踏みすぎ」「離しすぎ」が音をにごらせる原因に

初心者が特につまずきやすいのが、「ずっとペダルを踏みっぱなし」にしてしまうこと。

これによって、すべての音が混ざってしまい、音がにごって聴こえる原因になります。

❌ よくあるNG例:

- 楽譜に「Ped.」と書いてあったから、1小節まるごとずっと踏んでいる

- 足をベタッと乗せたままで、踏み替えをしていない

これでは、響きの“つなぎ”ではなく“濁り”になってしまいます。

✅ 正しい使い方のコツ:

- 「踏んだら、すぐに少しだけ戻す(浅くキープ)」が基本の形

- 音を変える瞬間(コードチェンジのタイミング)で「一瞬だけ離して、すぐ踏み直す」=ペダルの踏み替えが重要

ペダルは「踏みっぱなしにする」ものではなく、“こまめに調整する”もの。

これだけで音のクリアさが大きく変わります。

足の動かし方で差がつく!基本フォームと意識ポイント

ペダル操作は手と同時に行うため、意外と「足が忙しくて動かしにくい」と感じる人も多いです。

でも、正しいフォームを身につければ自然とラクに踏めるようになります。

基本フォームのチェックポイント:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 足の位置 | かかとは床につけたまま、つま先でペダルを操作 |

| 踏む深さ | ペダルが完全に下がる手前、音が変わる“効き始め”の位置まで |

| 踏み替えの動き | 「ゆっくり戻してスッと踏む」ように、足首でコントロールする |

小さな意識で上達が早くなる!

- 「足で音をデザインする感覚」を意識する

- 常に耳で響きを聴きながら、「にごったかな?」と感じたらすぐ修正

- ペダルの“効き始めの感触”を覚えることが第一歩

手だけでなく、足の動きも演奏の一部。

はじめは難しく感じるかもしれませんが、踏み方・離し方を少し意識するだけで音が見違えるようにクリアになります。

次の章では、ペダル練習におすすめの方法と、初心者でも取り組みやすい練習曲をご紹介していきます。

ピアノがもっと楽しくなる!ペダル練習の始め方

ペダルを上手に使えるようになると、演奏にグッと深みが出て、「ピアノってこんなに豊かな音が出せるんだ!」という感動につながります。

でも、ペダルは慣れないと手の演奏に集中できなかったり、音がにごったりと、少しハードルが高く感じるかもしれません。

そこでこの章では、初心者でも無理なくスタートできるペダル練習法と、取り組みやすい練習曲の例をご紹介します。

最初は右ペダル1本でOK|無理なく感覚をつかむコツ

ペダル練習は、まず「右ペダル(ダンパーペダル)」だけに集中するのがポイントです。

いきなり3つを使い分けようとせず、“響き”に耳を傾けながら、右ペダルの効果を体感することから始めましょう。

初心者におすすめのステップ練習:

- Cのコード(ド・ミ・ソ)をゆっくり弾く

- 音が鳴り終わる直前にペダルを踏む → 音が伸びるのを確認

- 次のコードに移る前に、一度ペダルを離して、すぐ踏み直す

- 「にごり」がなく、自然につながって聴こえたらOK!

この“踏み替え”の感覚が身につけば、実際の楽曲にも応用できます。

おすすめ練習曲でステップアップ|初心者でも取り組める例紹介

実際の曲で練習することで、「ペダルをどう入れれば音楽がより豊かになるか」を自然に感じられるようになります。

ここでは、初心者でも挑戦しやすく、ペダル感覚を養える曲をいくつかご紹介します。

初級者向けおすすめ練習曲:

| 曲名 | 作曲者 | ペダルポイント |

|---|---|---|

| アラベスク 第1番 | ブルグミュラー | 右ペダルでなめらかさを表現できる |

| プレリュード ハ長調(平均律) | バッハ | 少しずつペダルを加えて響きを調整 |

| エリーゼのために(冒頭部分) | ベートーヴェン | 繊細な踏み替えを意識できる良曲 |

※曲によっては最初はペダルを使わずに練習し、慣れてから加えるのがおすすめです。

ペダル練習の心がけ:

- 手だけでなく“耳”を使う練習が何より大切

- 「響きすぎ?」「にごってない?」と自分で確認する習慣を持つ

- 最初は失敗してもOK。「どう変わったか」を楽しみながら練習しよう

ペダルの練習は、ただ技術を磨くだけでなく、音との対話の時間でもあります。

自分の出す音がどう響くのか、どんな空間を作っているのか――

そうした「耳の感覚」を育てることが、より音楽的な演奏につながっていきます。

よくある疑問を解決!ピアノペダルQ&A

ペダルの種類や使い方が分かってきても、実際に練習を始めると

「これって正解?」「電子ピアノでも意味あるのかな…?」など、さまざまな疑問が出てきますよね。

ここでは、初心者の方がつまずきやすいポイントや、よくある質問にわかりやすくお答えしていきます!

たしかに、電子ピアノはアコースティックピアノと比べて、響き方や構造に違いがあります。

でも最近の電子ピアノはダンパーペダルの効果をリアルに再現できるモデルも多く、ペダル操作の感覚やタイミングを身につけるには十分な練習環境です。

ポイントは、「どのタイミングで踏み替えるか」「どれくらいの深さで踏むか」など、

“耳と足の連動”を鍛えること。これは電子ピアノでも十分練習できます!

🔍補足:ソステヌートペダルやソフトペダルは、機種によって機能が割り当てられていないこともあるので、取扱説明書で確認しておくと安心です。

ほとんどの楽曲では、右ペダル(ダンパーペダル)だけで十分に表現が可能です。

特にポピュラーやクラシックの初級〜中級曲では、楽譜に「Ped.」と表記されている箇所がペダルの使いどころです。

ただし、ペダル記号がない曲でも「ここは響きを出したい」「余韻を残したい」というところでは、自分の感覚で取り入れるのもOK。少しずつ“耳で判断する力”を育てていきましょう。

🎵 ソフトペダルやソステヌートペダルは、上級レベルの表現に使われることが多く、基本は右ペダルの使い方をしっかり身につけてからでも遅くありません。

通常、ペダルは1本ずつ用途が違うため、同時に踏む必要はほぼありません。

ただし、一部の現代音楽や特殊な演奏効果を狙ったシーンでは、

- 左+右を重ねて「音を和らげつつ、響きを保つ」

- 中央ペダルと右ペダルを使い分ける

といった使い方がされる場合もあります。

初心者のうちはあまり意識しなくてOKですが、「そんな技法もあるんだ」くらいに覚えておくと、応用力がつきます。

補足コーナー|ペダルに関する小ネタ集

- ペダルの音が“ギシギシ”鳴るときは?

→ アコースティックピアノなら定期メンテナンス、電子ピアノなら本体の固定・床材との相性を見直すと◎ - 踏み心地が軽すぎる・重すぎると感じるときは?

→ 楽器ごとに仕様が異なるので、練習するたびに「感触の慣れ」を意識すると対応しやすくなります。

次章では、ここまでの内容をギュッとまとめて、「結局、ペダルってどう活かせばいいの?」がしっかり頭に残るまとめに入っていきます!

まとめ|ペダルを使いこなせば、あなたの音楽はもっと広がる

ピアノのペダルは、ただの「音を伸ばす道具」ではなく、演奏表現を何倍にも豊かにする大切なパートナーです。

初心者のうちは難しく感じるかもしれませんが、仕組みと使い方をひとつずつ理解すれば、確実に音が変わっていきます。

この記事では以下のポイントを押さえました:

- 3つのペダルの違い

→ 右(ダンパー):響きを残す/中(ソステヌート):特定の音のみ残す/左(ソフト):音色を柔らかくする - ペダルによる音の変化

→ サスティン・共鳴・減衰を理解し、曲の雰囲気をコントロールできるように - 初心者がつまずきやすいポイントとその対策

→ 踏みっぱなしNG/“踏み替え”の感覚を覚える/正しい足のフォームも大事 - 無理なく始められる練習法とおすすめ練習曲

→ 簡単なコードや初級曲から、耳を使った練習を少しずつ積み上げよう - よくある疑問を解決するQ&A

→ 電子ピアノでも効果あり/ペダルは基本的に1本ずつ使う/自信を持って使って大丈夫!

ペダルは“足元の魔法”。

手だけでなく、耳と足で音楽をデザインできるようになると、あなたのピアノは確実に一段ステージが上がります。

焦らず、音に耳を傾けながら少しずつペダルと仲良くなっていきましょう。

これからの練習が、もっと楽しく、もっと自由な音へとつながりますように。

第8話、その他のピアノ奏法はこちらです。

悩んでる人 ピアノの奏法ってたくさんあって分からないな… 何をどんなふうに弾いたらいいか一覧があると嬉しいな。 Noritoism ピアノの奏法はルールを覚えてしまえば大丈夫! あとは繰り返し自分に刷り[…]