トニックとかサブドミナントとか…名前は聞いたことあるけど、違いとか使い方っているの?

実はコードって、それぞれ“役割”が決まってて、流れの中で意味を持ってるんだ。

トニック・サブドミナント・ドミナントっていう3つの役割を知っておくだけで、

コード進行が一気にわかりやすくなるよ!

この3つの役割の意味や使い方を丁寧に解説するから、

読み終わる頃には“コード進行のカラクリ”がスッと見えてくるはず。

実際に使える例も交えながら紹介していくから、ピアノ初心者でも安心して読んでみてね。

◆ トニック・サブドミナント・ドミナントの特徴と違いを理解しよう

◆ ピアノで使える!トニック・ドミナント・サブドミナントの実例と応用

◆ よくある疑問を解消!コード進行に役立つ基礎知識Q&A

「コード進行がなんだか不自然に聴こえる…」そんなふうに感じたことはありませんか?

ピアノを始めたばかりの頃は、コードを覚えるだけでも大変ですが、実はそれぞれのコードには“役割”があるんです。

その中でも特に大切なのが、トニック・サブドミナント・ドミナントという3つの基本的なコードグループ。

この「3大役割」を理解することで、コード進行の流れや響きの意味がスッとつかめるようになり、演奏や作曲がぐっと楽しく、自然に感じられるようになります。

この記事では、それぞれのコードが果たす役割や違い、初心者でもすぐに使える進行パターンなどをわかりやすく解説していきます。

ピアノをもっと自由に楽しむために、コードの“カラクリ”を一緒に学んでみましょう!

初心者でもわかる!ピアノコードの「役割」とは何か?

ピアノを弾きながらコードを学んでいると、「同じコードばかり使ってしまう」「進行がなんとなく不自然…」と感じることってありますよね。

実は、その原因はコードごとの“役割”を意識できていないことにあるかもしれません。

ここでは、コードにおける3つの基本的な役割「トニック・サブドミナント・ドミナント」について、初心者にもわかりやすく解説していきます。

コード進行が自然に聴こえる理由は“役割分担”にある

音楽って、ただコードを並べただけでは成立しないんです。

コード進行が自然に聴こえるには、「安定 → 変化 → 緊張 → 解決」といったストーリーのような流れがあると、耳に心地よく感じられます。

これは、コードがそれぞれ違った役割を持っているから。

つまり、コードは単なる和音の名前ではなく、物語の中の登場人物のように、それぞれに“やること”が決まっているんですね。

たとえば…

| 役割名 | 働き・印象 | 例(Cメジャーの場合) |

|---|---|---|

| トニック | 安定・安心・「帰ってきた感じ」 | C(I) |

| サブドミナント | 変化・広がり・ちょっと動いた感じ | F(IV) |

| ドミナント | 緊張・期待・次に進みたくなる感じ | G(V) |

こうした役割の流れを意識してコードを並べることで、「なんか心地いいな」と感じるコード進行が生まれるんです。

トニック・サブドミナント・ドミナントってどういう意味?

名前だけ聞くと難しそうに感じますが、それぞれの意味と特徴を簡単にまとめると以下のようになります。

トニック(Tonic)

- 曲の“基準”となるコードであり、「帰ってきた」という安心感をもたらします。

- Cメジャーキーなら「C」がトニックです(Iコードと呼ばれることも)。

サブドミナント(Subdominant)

- トニックから少し動いた位置にあるコード。

- 空気がふわっと動くような変化や広がりを感じさせます。

- Cメジャーなら「F」(IVコード)が該当します。

ドミナント(Dominant)

- 最も緊張感を生むコードで、「早く解決して〜!」と耳が自然に次を求めるような感覚を作ります。

- Cメジャーでは「G」(Vコード)がドミナントです。

3つのコードの関係を図で見てみよう

理解を深めるために、Cメジャースケール上でのコードの関係性を図で整理してみましょう。

Cメジャースケール:C - D - E - F - G - A - B

F → G → C

(サブドミナント)→(ドミナント)→(トニック)

変化を生む 緊張を作る 安定する

この流れを覚えておくだけでも、コード進行に“ストーリー性”を持たせることができます。

「ただコードを並べる」のではなく、「どんな役割を持っているか」を意識して弾くだけで、演奏の完成度がグッと上がります。

次章では、それぞれのコードの性格や使い方について、もっと具体的に見ていきましょう。

トニック・サブドミナント・ドミナントの特徴と違いを理解しよう

前の章では「コード進行における役割の大枠」をご紹介しました。

ここからは、それぞれのコードがどんな“個性”を持ち、どう使われるかをより具体的に見ていきましょう。

トニック|安定感と安心を与える「ホームコード」

トニックは、いわば音楽の「出発点」であり「帰る場所」。

Cメジャーキーなら「C(ド・ミ・ソ)」がこの役割を持ちます。

このコードを弾いたとき、何とも言えない落ち着きや終わった感じがしませんか?

それがまさに、トニック特有の“安定感”なんです。

トニックの特徴

- 曲の始まりや終わりに使われることが多い

- 緊張を解いて“着地”させる感覚を生む

- 他のコードとの比較で、特にクセが少なく自然な響き

よくある使いどころ

- 1小節目の頭やラストのコードとして最適

- メロディの落ち着きたいタイミングに合わせると効果的

サブドミナント|場面転換を支える「中継コード」

サブドミナントは、「少し変化を感じたいとき」に使われるコードです。

Cメジャーキーでは「F(ファ・ラ・ド)」が該当します。

トニックで落ち着いた空気を、ふっと持ち上げるような感覚が特徴です。

サブドミナントの特徴

- トニックとドミナントの間をつなぐ中継役

- 音の流れに少し広がりや明るさを加える

- 完結感はないが、動き出すような印象を生む

よくある使いどころ

- 場面を切り替えたいとき(Bメロ、サビの入りなど)

- トニック→サブドミナント→トニックで安定したループを作ることも可能

ドミナント|緊張感を生む「次へ導くコード」

ドミナントは、コード進行の中で最も強い“求心力”を持つ存在です。

Cメジャーキーにおける「G(ソ・シ・レ)」がこれに当たります。

このコードを弾いたとき、なんとなく「早くCに戻りたい」と感じたことはありませんか?

それがまさに、ドミナントの持つ「未解決感」=緊張の力です。

✔ ドミナントの特徴

- 強い緊張感と期待を作る

- トニックに戻すと一気に“解決感”が得られる

- 7thコード(例:G7)にするとさらに求心力が強くなる

よくある使いどころ

- サビ前の盛り上がりで緊張感を演出

- 終止形「ドミナント→トニック(V→I)」は、最も安定した進行

3つのコードを“感覚”でつかむには?

初心者のうちは、理屈で覚えようとするとちょっと難しく感じるかもしれません。

そんなときは、3つのコードを使った簡単な循環を何度か弾いてみるのがおすすめです。

トニック(C) → サブドミナント(F) → ドミナント(G) → トニック(C)

この流れをピアノで何度か弾いているうちに、それぞれのコードがどういう“気分”を作るのかが自然とつかめてきます。

それぞれのコードには音の高さ以上に、役割=感情の動きがあります。

次の章では、こうした理論をどうやってコード進行に活かしていくのか、具体的なパターンを見ていきましょう!

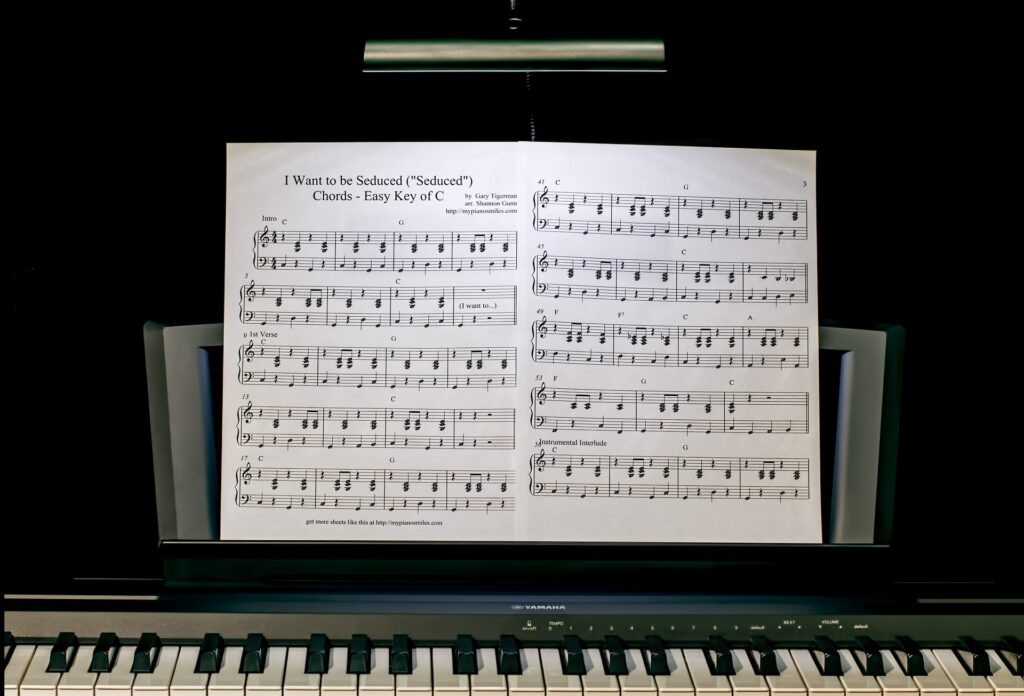

ピアノで使える!トニック・ドミナント・サブドミナントの実例と応用

ここまでで、コードの3つの役割(トニック・サブドミナント・ドミナント)を理解してきました。

では実際にピアノではどう活かせばいいのでしょうか?

この章では、よく使われるコード進行の具体例を紹介しながら、それぞれの役割をどんな風に使えば効果的か、初心者でもすぐ弾ける形で解説していきます!

定番コード進行で3つの役割を体感しよう(I–IV–Vなど)

まずは、3つの役割をそのまま使った超定番のコード進行をご紹介します。

Cメジャーキー(白鍵のみ)で弾けるので、初心者でも安心です!

よく使われる進行パターン

| コード進行 | 使用コード(Cキー) | 意味する流れ |

|---|---|---|

| I – IV – V – I | C → F → G → C | 安定 → 変化 → 緊張 → 安定(完結) |

| I – V – IV – I | C → G → F → C | 安定 → 緊張 →変化 → 安定(少し洒落た流れ) |

この「I–IV–V–I」進行は、童謡・ポップス・讃美歌などあらゆるジャンルで使われています。

まずは片手でもいいので、コードネームの位置と響きを確認しながら弾いてみましょう。

【ポイント】

- 各コードを1小節ずつ鳴らすだけでも、物語性のある流れが体感できます。

- メロディがなくても「音楽として成立」することに気づくはずです。

Cメジャーで実践!初心者向けコードパターン3選

次に、初心者でもすぐに応用できる進行パターンを3つご紹介します。

ここではコードの「役割」と「組み合わせの妙」に注目しながら、ピアノで手を動かして体感できるように構成しています。

① I – IV – V – I(基本形)

- C → F → G → C

- 「出発 → 冒険 → ドラマ → 帰還」のような王道の流れ

- 初心者はこれから覚えるのがおすすめ!

② I – V – I – V(シンプルな往復型)

- C → G → C → G

- トニックとドミナントだけで構成

- 緊張と解決の繰り返しで、少ないコード数でも雰囲気が出る!

③ I – vi – IV – V(王道の「カノン進行」)

- C → Am → F → G

- トニック(C)、サブドミナント(F)、ドミナント(G)にvi(Am)を加えた流れ

- J-POPやバラードで多用される感情的な進行!

発展編|王道進行「I–vi–IV–V」にも応用できる!

上記の③「I–vi–IV–V」は“カノン進行”とも呼ばれ、多くの名曲に登場する構成です。

▶ なぜこの進行が人気なのか?

- **トニック(C)→ vi(Am)**で切なさを演出

- そのあとに**サブドミナント(F)→ ドミナント(G)**でドラマチックに展開

- 最後にCに戻せば、感情の波が綺麗に“着地”する感覚が生まれます

▶ 代表的な使用例

- 「涙そうそう」(夏川りみ)

- 「Let it be」(The Beatles)

- 多くのJ-POP、映画音楽、合唱曲にも登場!

まずは“音で感じる”ことから始めよう

コード進行は理屈も大切ですが、やっぱり音で覚えるのが一番早いです。

1つの進行を繰り返し弾くだけでも、「あ、ここで落ち着いた」「ここで盛り上がった」という感覚が自然と育っていきます。

ぜひ、以下のように左手でコード・右手で単音メロディなど、少しずつステップアップして楽しんでみてください!

これで、コードの3大役割を実際にどう使うか・どう組み合わせるかが具体的にイメージできたと思います。

次は、よくある疑問をQ&A形式で解消していきましょう!

よくある疑問を解消!コード進行に役立つ基礎知識Q&A

コードの役割や進行について学んでいると、「ちょっと引っかかる疑問」が出てくることもありますよね。

ここでは、初心者がつまずきがちなポイントをQ&A形式でわかりやすく解説していきます。

たとえば、トニック(C)と似た安定感を持つコードにAm(Aマイナー)があります。

これはCと同じ構成音を多く含んでいるため、「トニックの代理コード」として使えるんです。

| 役割 | 元のコード | 代理コード | 備考 |

|---|---|---|---|

| T | C | Am | 同じキー内、安定感あり |

| SD | F | Dm | 柔らかめのサブドミナント |

| D | G | Bdim | やや不安定だが機能は近い |

代理コードを使うと、進行にちょっとした変化やオシャレ感を加えることができます。

「完全に置き換えなきゃ」と思わず、似た雰囲気を持つ選択肢があるくらいの感覚でOKです。

例えば「Cコード」でも、次のような違いがあります。

- 基本形(C–E–G):安定・素直な響き

- 転回形(E–G–C や G–C–E):響きに動きが出る

- 左手ベースが違う(C/E、C/Gなど):低音が変わるだけで印象が一気に変化!

コードネームは同じでも、演奏の仕方・配置・伴奏パターン次第で“感情のニュアンス”が大きく変わるんです。

「同じコードなのに雰囲気が違うな?」と思ったら、音の並びやベース音をチェックしてみてください。

メジャーキーでは

- トニック:C

- サブドミナント:F

- ドミナント:G(またはG7)でしたが、

でしたが、Aマイナーキー(Cメジャーと同じ構成音)になると…

| 役割 | Aマイナーキーでの例 | 特徴 |

|---|---|---|

| T | Am | 落ち着きと哀愁のある響き |

| SD | Dm | 優しく柔らかい変化 |

| D | E(またはE7) | 明確な緊張感、7thでより強調 |

といったように、コードは変わりますが役割の考え方は共通です。

特にマイナーでは、切なさや緊張感を活かした進行が作りやすいのが魅力です。

理論はもちろん大切ですが、コードの性格や相性は耳で体感するのが一番わかりやすい方法です。

- 気になるコードの代理を試してみる

- ベース音を変えて雰囲気の違いを感じてみる

- メジャーとマイナーで同じ進行を弾き比べる

こういった小さな実験を繰り返すことで、コードの世界がどんどん楽しくなっていきます。

次の章では、ここまでの内容をまとめて、コード進行をより自由に楽しむためのポイントを振り返っていきましょう!

まとめ|3つのコードの役割を知れば、演奏も作曲も自由になる!

コード進行における「トニック・サブドミナント・ドミナント」という3つの役割は、ピアノ演奏や作曲をより自然で豊かなものにしてくれます。

初心者であっても、この基本を押さえるだけでコードの“並べ方”に意味と意図が生まれ、表現力がグッと広がります。

🎹 本記事のポイントをもう一度整理すると…

- コードにはそれぞれ「役割(機能)」がある

- トニック:安定・落ち着き・帰る場所

- サブドミナント:変化・広がり・場面転換

- ドミナント:緊張・期待・解決への推進力

- 代表的なコード進行(I–IV–V–I)を体感することで、耳と感覚で理解が深まる

- 代理コードやマイナーキーでも、役割の考え方は共通

- 響きの違いは転回形・ベース音・コードの配置で生まれる。表現にこだわるならここも意識!

ピアノコードをただ“覚える”のではなく、「どんな場面で、どんな気持ちを届けるのか」という視点を持つと、コード進行はぐっと面白くなります。

今回の知識を活かして、あなたの音楽にもっと自由とストーリーを加えてみてくださいね。

第7章、コードについてのお話はこちらから。